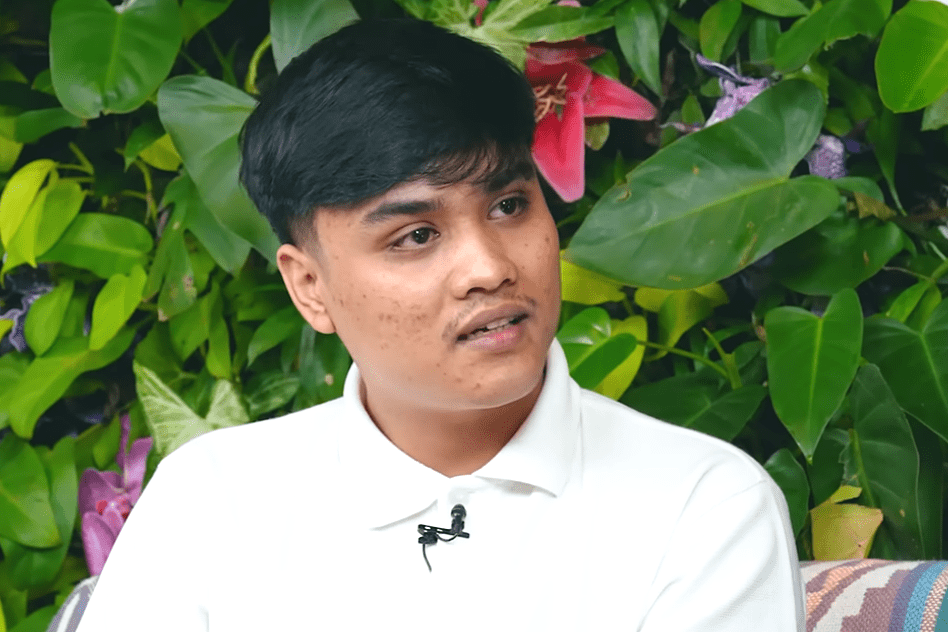

Bittersweet of Life Fajar Nugra: Cerita Titik Terendah dan Kisah Hidup yang Menginspirasi

Jika ada yang bertanya, mengapa kisah ini patut diceritakan? Karena kisah bittersweet seperti Fajar Nugra inilah yang sering kita jalani, hanya saja tanpa kamera. Kita menabung mimpi di hari-hari yang biasa, terantuk pada krisis yang tak kita rencanakan, lalu memilih berdiri lagi, entah besok atau lusa.

Showbizline – Ada masa ketika nama Fajar Nugra tak berarti apa-apa di luar lingkar komunitas komedi Bogor. Ia hanya mahasiswa komunikasi yang jatuh cinta pada panggung—bukan oleh gemerlapnya, melainkan oleh rasa lega saat tawa orang lain pecah dari kegugupan yang ia jinakkan sendiri.

Tahun-tahun awal itu membuat Fajar akrab dengan perjalanan malam, ongkos pas-pasan, dan panggung kafe yang terkadang kosong kursi. Tapi di sanalah fondasi cerita “bittersweet of life”-nya dibentuk: manis karena harapan, pahit karena realitas yang tak selalu ramah.

Ia terus naik panggung, mengasah persona logat Sunda dan act-out nakal yang kelak dikenang penonton SUCI 6. Di luar sorotan, ia tetaplah Fajar yang sederhana: lahir di Bogor pada 25 September 1995, kuliah di Universitas Pakuan, dan menatap dunia hiburan dari pinggir sambil mengumpulkan keberanian.

Menemukan Rumah di Luar Keluarga

Di komunitas Stand Up Indo Bogor, Fajar menemukan “rumah” yang memelihara daya tahan—tempat ia belajar bahwa tawa adalah hasil dari kerja sistematis: menulis, mencoba, gagal, mengulang.

Ia sempat mencicipi panggung Street Comedy IV dan menorehkan prestasi awal, sebelum benar-benar melompat ke publik lewat Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) musim 6 di Kompas TV.

Di sana ia bukan favorit besar, namun ketekunannya mengantar ke enam besar—bukti bahwa timing, karakter, dan kejujuran materi bisa mengalahkan rasa minder anak Bogor yang baru naik televisi.

Banyak penonton mengingatnya karena gaya panggung yang ekspresif—kadang ngeres, seringnya hangat—hingga suatu ketika ia bahkan didapuk jadi komika pembuka untuk Pandji Pragiwaksono.

“Pembuka” sering dipandang remeh, tetapi bagi komika muda, itu artinya kepercayaan. Tangga kecil menuju profesionalisme.

Jalan yang Tak Selalu Mulus

Setelah SUCI, jalur Fajar tidak serta-merta mulus. Ia merasakan transisi khas komika televisi, euforia dikenal orang yang tidak selalu sebanding dengan sirkuit job harian. Namun, ketekunan tetap membuahkan jalan baru.

Ia merambah akting—muncul di serial, lalu mendapat peran Wahyu di film “KKN di Desa Penari”, salah satu horor terlaris dekade ini. Bukan pemeran utama, tapi cukup untuk menguji kemampuan mengolah emosi di set, memahami blocking kamera, membuat karakter terasa hidup.

Peralihan itulah yang kemudian memantapkan kariernya sebagai aktor-komika, dua peran yang saling mengisi: panggung memberi spontanitas, set film memberi disiplin.

Belajar Menerima Keadaan

Di balik performa yang selalu terlihat ringan, Fajar menyimpan satu rahasia yang lama tidak ia bicarakan. Mata kirinya tidak dapat melihat sejak kecil. Dalam beberapa wawancara, ia menyebut kondisi itu apa adanya—tanpa dramatisasi, bahkan kadang diselipi humor sebagai mekanisme bertahan.

Ia tidak tertarik operasi, ia memilih berdamai. “Memang mataku yang sebelah kiri nggak bisa melihat dari kecil,” ujarnya dalam sebuah sesi, suatu pernyataan yang menegaskan betapa penerimaan diri bisa menjadi cara paling manusiawi untuk melangkah.

Di depan kamera, ia menemukan sisi positif—sensitivitas emosi yang anehnya justru membantu ketika adegan menuntut ketulusan tatap dan air mata. Pahit-nya tak disangkal, manis-nya diusahakan.

Merasakan Titik Terendah

Lalu datanglah pandemi—penghentian mendadak pada semua rutinitas panggung. Di kalendernya, tanggal-tanggal yang dulu padat tiba-tiba kosong. Bukan hanya Fajar, hampir semua pekerja panggung kehilangan pijakan.

Tetapi kisahnya menjadi cermin yang intens: ia mengaku pernah berada di titik ketika dompetnya hanya menyisakan Rp8 ribu. Job stand-up batal, pemasukan nihil; ia bernapas berkat kenyataan bahwa ia masih tinggal bersama orang tua.

Pahit yang menyesakkan itu juga membawanya pada keputusan finansial yang ia sesali kemudian: pinjaman online yang menjerat seperti pasir hisap.

“Kapok,” katanya, setelah hari-hari gelap itu terasa seperti kamar tanpa jendela—pelajaran keras soal manajemen risiko yang jarang diajarkan di panggung komedi.

Pengakuan itu muncul bertahun kemudian saat ia mempromosikan film, tetapi yang menarik bukan sensasi ceritanya; yang lebih penting adalah kejujuran—sebuah pengingat bahwa para komika yang membuat kita tertawa juga manusia yang merasakan cemas yang sama.

Sebuah Pelajaran, Bukan Minta Belas Kasihan

Kisah finansial itu bukan untuk mengundang belas kasihan, melainkan menandai momen titk balik. Fajar mulai merapikan prioritas, menguatkan pijakan kerja, dan memperlebar spektrum peran.

Ia kian sering hadir di proyek film—dari horor hingga komedi—dan kembali ke panggung dengan energi yang lebih fokus menghibur, sekaligus menyisipkan pelajaran.

Dalam satu kesempatan promosi, cerita pahitnya tidak dibuat heroik; ia menempatkannya sebagai bagian dari “kurikulum hidup” yang memaksa orang dewasa memahami batas, mengelola ego, dan menghitung ulang mimpi. Dunia tetap berputar, dan ia memilih ikut bergerak.

Salah satu lapisan menarik dari perjalanan Fajar adalah cara media—dari televisi, portal berita, hingga kanal komunitas—merekam fragmen-fragmen transformasinya. Jejak digitalnya berserak: kompilasi penampilan SUCI di kanal Kompas TV, potongan roasting terhadap Pandji, sampai liputan singkat “transformasi Fajar Nugra” yang merangkum langkahnya dari panggung ke layar lebar.

Fragmen itu, meski ringkas, membentuk mosaik: anak Bogor, finalis SUCI 6, komika pembuka, aktor pendukung, lalu menjadi pengingat bagi banyak anak muda bahwa jalan karier jarang lurus. Kita menyusun karier seperti menyusun bit—ketekunan kecil yang diulang sampai menjadi jalur.

Hidup Itu Memang Pahit dan Manis

Apa yang sesungguhnya “bittersweet” dari hidup Fajar? Barangkali keseimbangan yang ia ciptakan antara menerima takdir dan tetap mengusahakan pilihan.

Kebutaan di satu mata bukan identitas tunggalnya, tetapi fakta yang memengaruhi cara ia melihat dunia—secara harfiah dan metaforis.

Tekanan finansial bukan ujian terakhirnya, tetapi babak pahit yang memintanya lebih dewasa dalam mengelola karya. Dan tawa penonton? Itu selalu manis, namun hanya bisa dipanen dari keberanian menanggung risiko “tidak lucu” di ratusan malam lain.

Karier yang terlihat stabil hari ini berdiri di atas ribuan detik sunyi saat ia menatap naskah, merevisi punchline, dan mengukur kembali ritme nafas di panggung.

Dalam film, Fajar menemukan wahana untuk memperdalam spektrum rasa. “KKN di Desa Penari” memang bukan panggung ideal untuk memamerkan komedi, tetapi produksi sebesar itu mengajarkan etos tim, kestabilan emosi, dan tanggung jawab pada adegan.

Dari sana, pintu lain terbuka; ia mulai berkeliling festival, tur promosi, dan temu penonton. Di banyak foto, ia berdiri rendah hati, sering menatap kamera dengan mata kanan yang tajam—sebuah visual yang, jika Anda mengetahui kisahnya, terasa menyentuh: kekurangan yang tidak mengurangi besarnya mimpi.

Fajar Nugra memberi contoh bahwa tawa dan air mata tidak saling meniadakan. Mereka justru bersekutu mencetak ketahanan. Ia memulai sebagai “bukan siapa-siapa,” kemudian menjadi seseorang yang kehadirannya dinanti—bukan karena sempurna, tapi karena jujur.

Dan kejujuran itulah yang membuat ceritanya terasa dekat. Dari Bogor ke panggung, dari panggung ke layar, dari kamar buntu ke ruang yang kembali bert jendela—dunia selalu berputar. Hari ini mungkin pahit; besok, siapa tahu ada manis tersisa di dasar cangkir. Fajar sudah membuktikannya.

Jika ada yang bertanya, mengapa kisah ini patut diceritakan? Karena kisah bittersweet seperti Fajar Nugra inilah yang sering kita jalani, hanya saja tanpa kamera. Kita menabung mimpi di hari-hari yang biasa, terantuk pada krisis yang tak kita rencanakan, lalu memilih berdiri lagi, entah besok atau lusa.